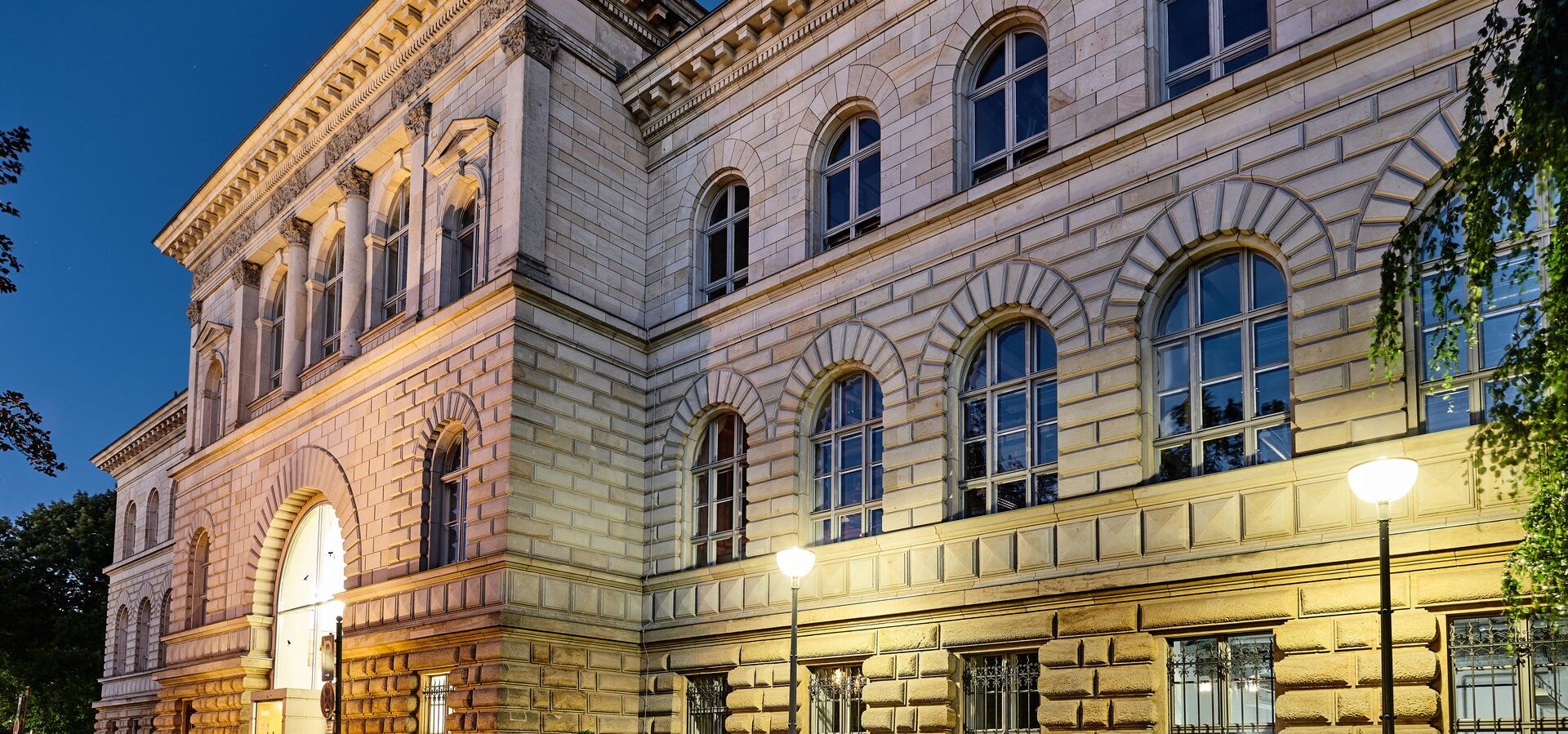

Institut für Chemie

© Philipp Arnoldt

© Philipp Arnoldt

Herzlich willkommen am Institut für Chemie der TU Berlin

Unser Institut für Chemie leistet wesentliche Beiträge zur Katalyse sowie zur Biologischen und Biophysikalischen Chemie, zur modernen Molekül- und Synthesechemie, zur Festkörperchemie und -analytik, zur Elektrochemie und Energiespeicherung sowie zu den Materialwissenschaften. Weitere Schwerpunkte sind sowohl die Theoretische Chemie als auch die Technische Chemie.